これは、 NIFTY Advent Calendar 2016 の15日目です。

@plan0213 さんの 『ネットワーク機器へのコマンド入力自動化』でした。 ネットワークインフラエンジニアが大好きな話でしたね。

はじめに

今日の記事ですが、私が社内でやっていたチーム活動について振り返りを書きます。 特に、失敗した点に注目して共有することで役に立てばと思っています。 大前提としては、私は一般社員であり、チームのマネジメント等を行う立場ではありません。 あくまでボトムアップからの活動です。

パダワン制度という取り組みについて

1年~1年半前あたりに始めた取り組みです。基本的な制度設計は、期間を区切った徒弟制度になっています。 徒弟制度といえば、ペパボのブログで書かれていたものもあったりしますが、 パダワン制度は、トランザクティブ・メモリーの文脈で “組織内で『誰が何を知っているか』を把握すること” が大切だ言われているのを意識していました。

組織構造について

- 部全体では30~40人程度の時期

- 各プロジェクトごとに、関係するチームの人がアサインされる

- 1チームからは1人か2人

- タスクの進捗については、行われている

- 実際の活動内容は、同じプロジェクトにアサインされいてるか、同じプロジェクトに入っていないとわかりづらい

当時の課題

- 新しいツールや仕組みを導入する人が偏っている

- 世の中の流れにキャッチアップできている人が限られている

- キャッチアップする人には常に最高速を出せる状態にあって欲しいが、質問が集中して負荷が高い

- 導入した後の手離れが悪い

- いつまで経っても、質問がその人に集中する

- ヨコ展開がない/少ない

- 導入済み環境で利用している人も、自分で導入しようとしていない

- そもそも新しい取り組みについて知らない

- 個人のスキルから組織のスキルにできていない

試み

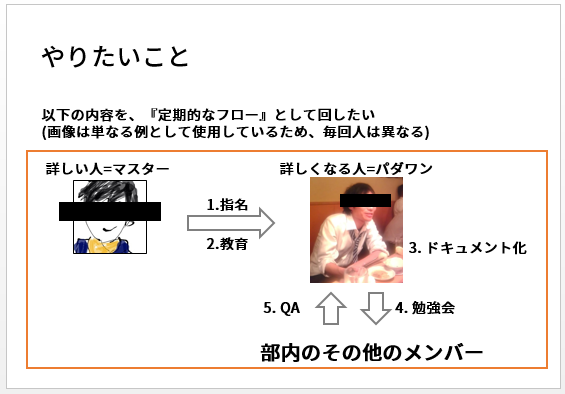

当時、以下のような資料を作成して、パダワン制度を始めました。

マスターがパダワンを教育する期間は、適当に区切っていました。 教育期間の終わりに勉強会を部内向けに行い、その時点でパダワンは独り立ちする、としています。 また、マスターがパダワンへ教育した後は、パダワンが他の人から質問を受けることにしていました。 パダワンの選定については、マスターと異なるチームから選ぶことにしていました。

結果

- 無事に特定メンバーへの質問を減らすことができた

- とはいえ、あまり口うるさく言わない

- パダワンを『○○に詳しい人』と部内で認知させることができた

- 新しく使い始める人が、パダワンへ相談することができるようになった

反省

まず、この活動ですが、現在は継続していません。 それに関しては、以下のような理由があります。

- マスター/パダワンの負荷がとても大きい

- 自由活動としてやっていたため、既存業務と並行して行っていた

- きちんと業務として考慮されるように調整すべきだった

- マスター/パダワン選択の難しさ

- 業務に余裕のある人でないとできない

- 一通り聞いた後は、メンバーが聞きたいことが先立って、それほど詳しくない状態のトピックが挙がるようになった

- これ自体は良いことだけど、マスターが学習・習得・教育を一気に行うことになるので、落ち着きたい

- それほど深い話も聞けないので、あえて弟子を取る必要が無い

また、成果物の扱いが曖昧になってしまった、という反省があります。 これは会社の文化だと思います。

- 成果物の扱いが曖昧で、成果物が社内でしか閲覧できない

- 内容的には、社内に限定する意味はないので、社外公開したい

- 最終的には社外へ公開しましょう、というのを明示しておかないといけなかった

一方で、個人的な思いとしては、一通り問題の大きい部分は解消できたという思いも半分あって、新しいマスターが生まれるような活動を進めたいなぁ、というのが最近の気持ちです。 ただ、そのためには、組織構造や仕事の仕方を変えることも含めて考える必要があると思っていて、個人的に得意ではない『ご説明』をしないといけないのかなぁ、と考えている今日この頃です。

終わり

良いチームで良い活動を行うことが、エンジニアにとってもサービスにとっても大事だと思っているので、 今よりうまくチームとして活動することを常に目指していきたいです。 貪欲に改善活動をしていきたい所存なので、上手くいった話ばかりではなくて、 もっと失敗談とか、どういう準備をすべきだった、という振り返りが共有されると良いなぁ、と思います。

明日は、 @qracさんの『リメイクUIコーディング』です。 qracさんは、 Yaku Han JPというWebフォントを作ったりするほど、デザインやUIガチ勢です。 そんなqracさんのUIコーディングの話が読める、明日のAdvent Calendarはとても面白そうなので、ぜひ見てください。

comments powered by Disqus